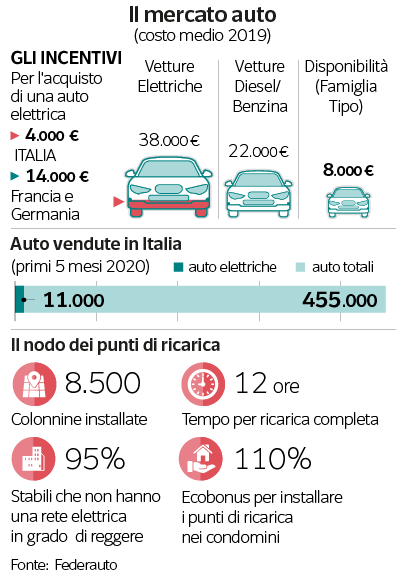

Lo sappiamo da anni che il futuro della mobilità è l’auto elettrica: zero emissioni, tre volte più efficiente, meno costi in manutenzione, abbattimento delle accise sul carburante. Ma non decolla. Nonostante i livelli di polveri sottili siano quasi sempre fuori controllo, nonostante gli investimenti ogni anno annunciati. Il primo ostacolo è il prezzo: dai 30 mila ai 37 mila euro per un’utilitaria su strada. Troppi per il consumatore medio, che dai dati Federauto può permettersi di spendere 8 mila euro, ovvero auto inquinanti da euro 4 a euro zero. In Italia ce ne sono 15 milioni in circolazione. L’incentivo del governo per rottamare quella vecchia e acquistarne una ibrida o elettrica è minimo: 4mila euro, mentre Francia e Germania ne hanno promessi 14mila. È come dire che aiutiamo i benestanti.

I produttori, intanto, sono obbligati a incrementare la produzione di elettrico per rispettare il limite di emissioni imposto dalle norme europee (95 grammi a km) ed evitare pesantissime sanzioni. Per metà delle case produttrici in Europa, prima del lockdown, si prospettavano sanzioni di circa 400 milioni di euro per il 2020 e di 3,3 miliardi nel 2021. Sta di fatto che su 80 milioni di auto che ogni anni vengono vendute nel mondo, solo 2,1 milioni sono elettriche e la metà circola in Cina. Dunque per abbassare il prezzo bisogna venderne tante. Il problema è che per farle camminare ci vuole la batteria e occorre fare i conti con il Paese che sta a monte della filiera delle materie prime necessarie a produrla: cobalto, nichel, litio. La Cina ha in concessione quasi il 90% dei giacimenti mondiali e controlla anche il know how del processo industriale. Pechino ha colonizzato il Congo, che è il più grande produttore di cobalto al mondo, e strappato contratti decennali di sfruttamento anche in Sud America. Si è portata avanti con l’elettrico perché non avendo grandi produttori di automobili, e dovendo ridurre l’inquinamento nelle grandi megalopoli cresciute a dismisura per effetto delle transizioni demografiche dalle campagne, ha puntato da subito sullo sviluppo dell’elettrico. Inoltre la Cina da anni investe sulle batterie per la domanda di prodotti di elettronica di largo consumo – smartphone, tablet, pc – di cui è diventata la fabbrica del mondo. La Foxconn, con sede a Shenzhen e 330.000 dipendenti, è lo storico fornitore di Apple, Amazon, Hp, Microsoft, Sony, BlackBerry. Per recuperare il gap che ci lega mani e piedi alla Cina, la ricerca europea sta europea sta correndo e negli Stati Uniti la Ibm sta sperimentando il modo di estrarre metalli rari dell’acqua di mare.

Ma poi per trasformare in elettrico 80 milioni di auto che ogni anno si vendono nel mondo servirebbero 240 gigafactory per costruire le batterie, al costo di due miliardi di euro l’una.

Oggi i maxi-stabilimenti sono tre:

quello di Tesla in Nevada,

il secondo è in Cina,

il terzo in Svezia con la Northvolt, appena ricapitalizzata da Volkswagen e Bmw in un’operazione che gli esperti hanno qualificato come la prima mossa europea nella battaglia per il litio.

Sarebbe già possibile lanciare sul mercato vetture ad un prezzo più contenuto, ma la domanda schizzerebbe verso l’alto esaurendo in poco tempo lo stock attualmente a disposizione.

Così i grandi produttori, pur annunciando maxi-investimenti, mettono sul mercato modelli costosi, proprio perché ampliando l’offerta la Cina finirebbe per avvantaggiarsene in una competizione geopolitica amplificata dai dazi commerciali.

I 60 miliardi di investimenti

La Commissione Ue e i costruttori stanno investendo tanti soldi:

dai 3 miliardi del 2017 sono passati ai 60 miliardi del 2019 (la Cina ne investe 17).

Dentro ci sono anche finanziamenti alle fabbriche di batterie: in tutta Europa ce ne sono in cantiere 16.

Nessuna in Italia.

Eppure la Fiat (ultima fra i grandi produttori) ha appena lanciato il suo primo modello elettrico con la nuova 500 e ha anche dovuto firmare un accordo con Tesla per non pagare centinaia di milioni di sanzioni.

Ha anche chiesto ad Intesa Sanpaolo 6,3 miliardi di euro garantiti dallo Stato per sostenere la filiera dell’auto, ma tra le condizioni richieste dal ministero del Tesoro per dare il via libera non risulta esserci la realizzazione di un impianto per le batterie.

Potrebbe imporre ad Fca di ampliare il suo polo dell’elettrico appena creato a Torino.

Gli effetti del Covid sulle previsioni

Secondo gli analisti di Transport&Environment la parità di costo con le vetture a benzina e diesel dovrebbe verificarsi quando le piattaforme più usate sulle linee di montaggio degli stabilimenti non saranno più quelle tradizionali, ma quelle apposite.

A quel punto i costi scenderanno del 20%. Non è un caso che Fca abbia scelto la francese Psa (che ne ha due in dotazione) per un’integrazione finita ora sotto la lente Antitrust Ue.

Sta di fatto che a trainare restano i tedeschi di Volkswagen:

75 modelli entro il 2029.

Le prospettive di produzione nel 2021 di veicoli elettrici piazzano la Germania al primo posto con 870 mila unità, a seguire la Francia con 295 mila veicoli.

Ma si tratta di stime stravolte dalla pandemia.

A fine gennaio in tutta Europa le vendite di auto elettriche erano in aumento dell’80%, crollate al 6,4% nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Gli enormi sforzi in ricerca sono incompatibili con la contrazione dei profitti e la crisi di liquidità delle imprese innescata dal covid, che ha azzerato i flussi di cassa lasciando milioni di auto invendute (non certo elettriche) nei parcheggi dei concessionari. Un crollo della domanda di 20 milioni di vetture.

Il nodo dei punti di ricarica

È la prima domanda che si pone chi vuole acquistare un’auto elettrica, e in Italia le colonnine pubbliche installate sono circa 8.500 a fronte di 11 mila veicoli in circolazione.

Sono distribuite nelle strade, piazze, parcheggi, e più della metà nelle regioni del Nord. Poche nelle strade extraurbane e autostrade.

Ci vogliono 12 ore per una ricarica completa e il luogo più comodo è a casa. È previsto l’ecobonus del 110% per installare i punti di ricarica nelle parti comuni condominiali.

Ma il 95% degli stabili non ha una rete elettrica in grado di reggere un pesante assorbimento di potenza, e in più ci sono una serie procedure burocratiche da dover espletare, compresa la comunicazione al Catasto.

Sulle costruzioni nuove, tramite un opportuno sistema di incentivi, è possibile spingere le imprese edili ad investire sull’ultimo miglio, ma la complessità dell’operazione sta tutta nella riqualificazione dei vecchi condomini che coinvolge anche la formazione degli amministratori. Infine c’è il tema dello smaltimento: 97 mila tonnellate di batterie nel 2018.

Come si riciclano le batterie

La durata di una batteria è in media 8-10 anni, ma dopo ha ancora una capacità residua che può essere riutilizzata per applicazioni di immagazzinamento. Ad essere cruciale però è il riciclo, perché consente di recuperare i materiali rari fino al 90% e, quindi, di non dipendere completamente dal monopolio cinese. Oggi l’Europa le manda proprio in Cina, leader indiscusso, anche qui, per il quadro normativo che ha creato. Intanto in Norvegia è appena partita la prima la joint venture Hydro Volt per la realizzazione di una fabbrica per il riciclo.

Insomma stiamo cercando di recuperare terreno, ma manca sempre un pezzo: il cobalto, che sta a valle del processo, si può recuperare solo per il 5%. L’altro 95% andrà trovato. Dove? In Cina. In sostanza non si decolla senza passare da Pechino. Ma fra dieci anni alcune concessioni scadranno e, a quel punto, potrà avvenire la svolta, a condizione di non perdere più tempo.

Il momento è propizio.

Estratto da:#Dataroom @Corriere di @M_gabanelli e @FabioSavelli